I valìt al Fréjus, i biellesi che fecero l’impresa

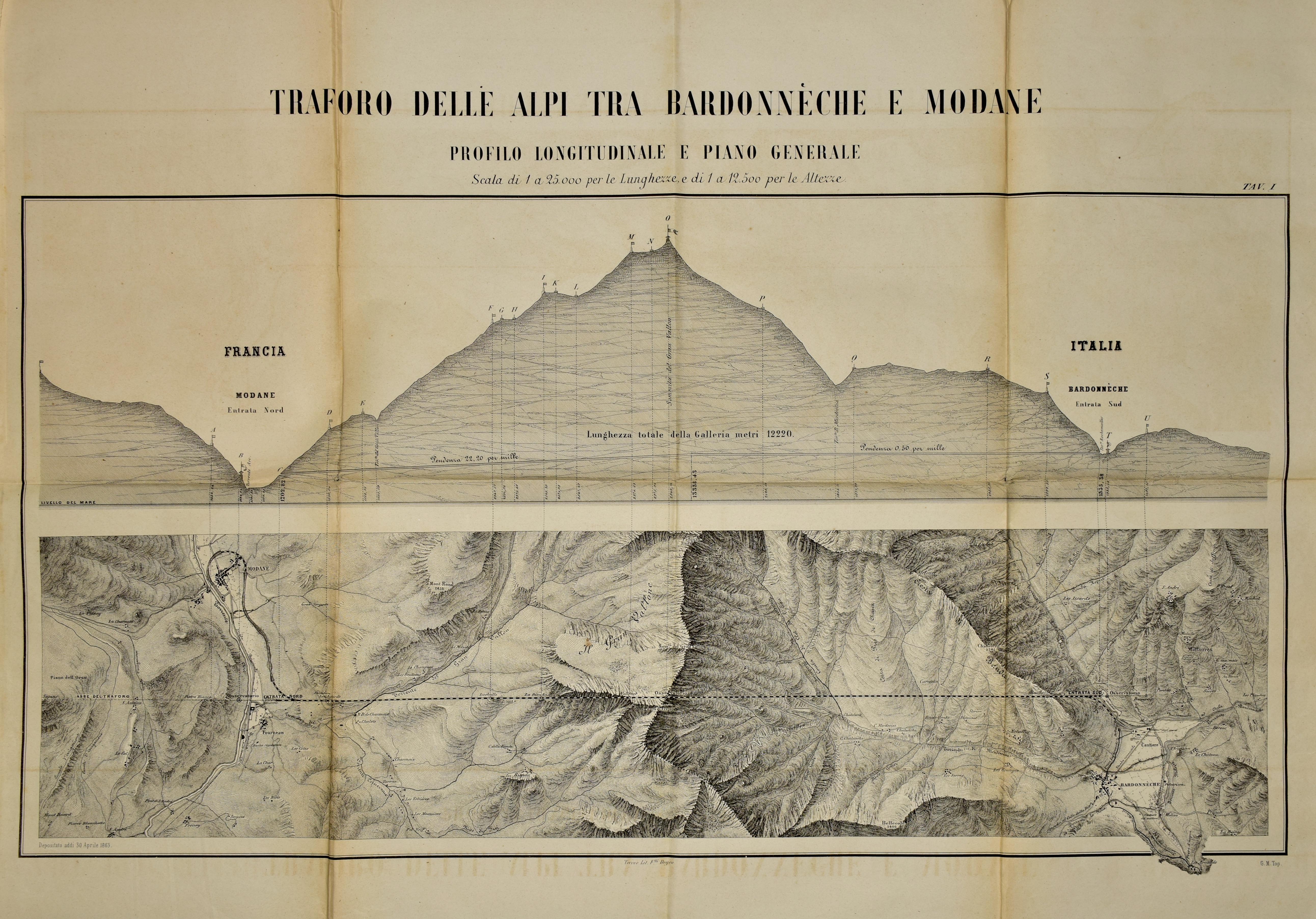

Il presidio permanente di un drappello di alpini rende l’imbocco del tunnel un po’ meno anonimo. L’ingresso al traforo, da quando molti disperati tentano di percorrerlo per arrivare in Francia, è diventato un sito sensibile, un’installazione militare. I treni entrano ed escono dalla galleria a forte velocità, in continuazione. Per il resto, l’architettura della bocca della “Percée des Alpes”, è coperta da un reticolato di cavi elettrici, piccoli tralicci, telecamere. La bella epigrafe latina che sormonta l’archivolto “difeso” dalle due torri è quasi illeggibile. La “porta” appare corrosa dal tempo, dalle intemperie, dal fumo acido delle locomotive a carbone (fino al 1920) e dagli ossidi che solo le ferrovie sanno produrre. Centocinquant’anni fa il Fréjus, anzi il “Mont-Cenis” come lo si chiamava allora facendo un po’ di confusione, smetteva di essere un ostacolo e diventava un passaggio. Fu un’impresa. Ed è tempo di dar conto di quei biellesi e, in modo particolare, dei valìt che fecero quell’impresa. Il racconto è entusiasmante, per molti versi inedito, biellesissimo, ma anche di ampie proporzioni. Tant’è che non basta un solo allestimento, ma ci vogliono un percorso tematico e una mostra disposta su due sedi. Da sabato prossimo, la Bürsch “tornerà” lassù, tra Bardonecchia e Modane, nel traforo e nei dintorni per riprendersi gli onori di un’opera straordinaria e per restituire a tutti i visitatori le memorie di un’esperienza unica, ancora in gran parte sconosciuta (anche agli stessi vallecervini di oggi). Già da poco lontano, il tunnel “sparisce” ai piedi dell’immensa montagna che lo sovrasta. Uno spillo nel dorso di un elefante: un puntino di dozzina di metri di diametro alla base un chilometro e mezzo di roccia. Eppure, per scavare quel vaso capillare destinato al flusso sanguigno del progresso dell’Europa e del mondo intero, ci sono voluti quindici anni, ingegneristici e tecnici mai visti prima e, soprattutto, 4000 operai. Non pochi dei quali arrivarono lì, su un versante e sull’altro, da Biellese e, nello specifico, dall’Alta Valle Cervo. Per scoprire un po’ della loro storia basta salire a San Giovanni d’Andorno, facendo tappa a Campiglia Cervo e a Rosazza per prendere coscienza, grazie alle notevoli immagini concesse dalla TELT Tunnel Euralpin Lyon Turin, di come e di quanto quel cantiere, attivo tra il 1857 e il 1871, sia stato internazionale. A San Giovanni d’Andorno è proposto un percorso tematico tutto incentrato sui valìt che allora scavarono, e vissero, e nacquero, si sposarono e morirono a Bardonecchia o dall’altra parte, ossia a Fourneaux e a Modane.

La Storia offre prospettive davvero imprevedibili, perché l’epica avventura dei vallecervini al Fréjus, a dire il vero, non fu un esordio, ma un ritorno. Da quelle parti erano già stati. Nel Settecento, per fortificare la Savoia e le valli del Piemonte sempre contese. Ma è dall’inizio dell’Ottocento che i nostri valligiani presero maggior confidenza con i luoghi che, due o tre generazioni dopo, furono teatro del grande spettacolo del traforo del Fréjus. I nonni, i loro padri da giovanissimi, sotto Napoleone I, tra il 1803 e il 1813 realizzarono la strada che da Susa portava al confine di quella che diverrà Francia. Lassù, al Moncenisio (quello vero) esisteva, almeno fino ai tempi di Remo Valz Blin, un ampio fabbricato ancora chiamato “Casa Rosazza”. Perché furono i Rosazza, Bernardo ed Eusebio, allora, a fare l’impresa di portare in cima al passo una strada ardita e tortuosa. E fu proprio per rendere inutile quel lavoro grandioso che i loro nipoti furono ingaggiati dalla “Direction des Travaux de la Percée des Alpes”. Con le perforatrici ad aria compressa, la polvere da sparo, coraggio e sudore, si potevano eliminare i tornanti e far transitare un treno anziché far arrampicare una carrozza o una slitta. Si trattava di trovare gli uomini giusti, quelli che progettassero: Sommeiller, Grandis e quel Severino Grattoni che, da fresco laureato, insegnò a Biella nella neonata Scuola Professionale, tra il 1838 e il 1842. Quelli che misurassero: l’ingegner Pietro Iacazio, anzi “Iacaccio” da Campiglia Cervo e il rosazzese Augusto Rosazza Sanfin, che si occuparono delle tracce geodetiche per “guidare” il percorso rettilineo delle due gallerie che sarebbero avanzate contemporaneamente l’una verso l’altra (alla fine si riscontrò un “errore” di 40 cm, che in proporzione vuol dire un filo d’erba su un campo da calcio). Quelli che scavassero: a partire da un capocantiere che fosse autoritario e, più ancora, autorevole e nessuno poteva esserlo più del campigliese Pietro Ostano Bottini che con l’esempio e la tenacia seppe guidare centinaia di uomini, provenienti non solo dalla sua valle, ma da mezza Italia, dalla Francia, dalla Svizzera, dalla Polonia ecc.

Tutta gente dura più della pietra che dovevano perforare, gente in gamba, ma anche dal sangue caldo, come i canavesani dal coltello facile. Le buonanime dei costruttori della strada del colle osservavano dall’aldilà quello che la scienza e la tecnica, che loro non avevano avuto a disposizione, permetteva di fare a un’umanità nuova, già industriale, organizzata come non si era mai visto prima. E mai visto prima fu anche il contorno dell’impressionante cantiere. Non solo la “macchina” idraulica che fabbricava l’aria per far battere gli scalpelli pneumatici e per far respirare gli operai, ma anche il paese che sorse dal nulla lungo le sponde del torrente che scende da Rochemolles. Un “Bourg neuf” a pochi passi dal “Bourg vieux” che era stato fino ad allora l’antica Bardonnèche. I valìt, e con loro tutti i biellesi che fecero l’impresa, sperimentarono per la prima volta in quella occasione la vita in un villaggio operaio. Quello di Miagliano del cotonificio Fratelli Poma nacque quanto quello di Bardonecchia (e il corrispettivo in Moriana) si stava già svuotando. Non fu semplice concentrare tutta quella forza lavoro in baraccamenti e poi in caseggiati “governativi”. I problemi riguardavano la convivenza interna alle maestranze del cantiere, ma anche quella con le comunità autoctone che, a ben vedere, del tunnel avrebbero fatto volentieri a meno. In verità, col senno di poi, la strada ferrata fece sì che Bardonecchia si trasformasse nella elegante stazione sciistica che tutti conoscono, ma all’epoca nessuno poteva saperlo. Invece era risaputo che così tante persone, gli operai, gli impiegati, le loro famiglie in costante crescita, i loro morti rappresentavano una sfida amministrativa e, ancora di più, logistica che il Comune di Bardonecchia doveva saper affrontare senza contare troppo su aiuti esterni. Sulla carta, la “Direction” (cioè il Regno di Sardegna e, dal 1870, d’Italia) avrebbe dovuto sopperire in autonomia alle sue stesse necessità, ma sul terreno l’unica priorità era il traforo. Ma c’erano bambini da scolarizzare, malati da curare, buoncostume e ordine da mantenere, corpi da seppellire…

Tutto questo era “esterno” al lavoro di scavo, un effetto collaterale più o meno atteso, ma non per questo gestito in tutto e per tutto da ingegneri minerari, contabili e, tanto meno, da chi si sfiancava a 30°-35° costanti dentro un buco oscuro e soffocante per turni massacranti. Il traforo aveva la precedenza, il futuro aveva la precedenza. Il concetto era molto chiaro a Quintino Sella che, intervenendo sul modo di assegnare le concessioni di sfruttamento delle cave di lose e di pietre coltivate attorno a Bardonecchia, non usava mezzi termini per rammentare all’Amministrazione Comunale che le preoccupazioni dei “locali” erano meno che dettagli rispetto all’importanza globale dell’opera. Già, proprio il nostro Quintino… La figura migliore per impersonare da un lato un biellese al Fréjus (che non si fece scrupolo a mettere il bastone fra le ruote dei piedicavallesi che avrebbero lavorato alle suddette cave in nome di una corretta e spedita procedura d’appalto, che tutelasse il cantiere e il suo immane bisogno di materie prime da costruzione), dall’altro un unicum antropologico e intellettuale. Quintino Sella che concentrava in sé l’homo tecnicus esperto di rocce, di miniere, di ventilazione forzata nei condotti e l’homo oeconomicus, che vedeva ben oltre l’angusto buio del tunnel l’ampio orizzonte luminoso degli scambi commerciali internazionali facilitati dalla ferrovia. I valìt e i loro colleghi, però, non erano a quel livello di visuale. Erano giù, nel pozzo, e anche gli scritturali godevano di una panoramica limitata. In effetti, rispetto agli impresari dell’epoca napoleonica, al Fréjus c’era una sostanziale differenza. Il “Traforo delle Alpi” non fu appalto per l’élite dei costruttori della Bürsch. Lo Stato era sceso in campo direttamente e non ci furono gare o assegnazioni di lotti di lavori. Solo per le opere accessorie o preparatorie alcune imprese ebbero modo di intervenire. Come la Boffa Copello e Compagni, che realizzò il famoso canale che da Les Arnauds conduceva l’acqua del torrente Melezet ai compressori a ridosso del tunnel (lasciando a secco il mulino comunale e causando non poche difficoltà ai terrazzani). Il Fréjus fu una conquista di pochi progettisti di riconosciuto genio e di tanti minatori, meccanici, muratori, scalpellini, tutto un popolo di lavoratori abili, esperti, o alle prime armi, gente formatasi alla scuola delle cave, dei muri a secco, dei sentieri della vallata.

Gente che approfittò di quel cantiere per formarsi, per specializzarsi, per cambiare il proprio destino di manovale in quello di assistente, di capocantiere, di impresario. Gente di tutte le età. Sessantenni agli ultimi colpi di mazzetta, uomini maturi che si portarono dietro mogli e figli, giovani che una moglie la cercarono e la trovarono sul posto, ragazzi, bambini. Come Gelasio Boggio di Oriomosso, che fu fotografato con due fratelli e con altri sette compaesani nel 1865, quando aveva 7 anni e che fece tesoro di quella trasferta favolosa, faticosa e spaventosa. Crebbe studiando e lavorando sodo, per poi farsi strada nel mondo alla guida di una grande ditta, nota ovunque e rispettata. La stessa sorte non toccò al suo quasi coetaneo Giovanni Battista Martinazzo, di Riabella, che non poté raccontare ciò che aveva visto in quegli anni che aveva trascorso a Bardonecchia. La storia della galleria del Fréjus è un sistema di spazi e di tempi che si incrociano, che dialogano tra loro. La lingua universale è quella dei documenti, degli archivi. Gli archivi connettono epoche e luoghi differenti. Ora si rievoca l’allora, con nomi e vicende, con analisi e sintesi dei fatti, in prospettiva storica. Ma anche il qui riesce a collegarsi con i posti dell’impresa. Gli archivi del Comune e della Parrocchia di Bardonecchia, così come quelli (on line) di Fourneaux e di Modane si incontrano a Campiglia Cervo. Inviati da là, ecco l’atto di morte di Pietro Gilardi (1858), quello di matrimonio tra Pietro Iacazio e Séraphine Beraud (1860), quello di nascita e battesimo di Domenico Benedetto Bernardo Avandino (1867). Dal cantiere del traforo i valìt portarono a casa la consapevolezza della forza dell’unione. Già tra le case del villaggio operaio, nei momenti difficili e in quelli drammatici, come quando per ottanta giorni, tra il 1865 e il 1866 il morbo del colera infettò la galleria, le officine, le bettole, i bordelli, le stanze affollate dei casermoni, e uccise 18 lavoratori. La Società di Mutuo Soccorso della Valle del Cervo fu costituita sulle rive della Rho e poi traslocata a Campiglia Cervo a lavori conclusi. Anche di quel sodalizio ricorre il secolo e mezzo di fondazione. Ma la realtà associativa di reciproca assistenza merita un discorso a sé, che vale la pena di affrontare un’altra volta. Per ora è il traforo ad attirare l’attenzione e quell’umanità ricca di biellesità che lo costruì. Un messaggio attuale emerge nitido dalla profondità del passato e della montagna. Si può essere parte di qualcosa di gigantesco pur venendo da un minuscolo angolo di mondo com’era e com’è la Valle Cervo. I “vecchi” lo avevano capito. Oppure no, ma quel che conta non è ciò che si fa, bensì come il futuro ricorderà quelle azioni, quei risultati.

Noi siamo il futuro di chi mise il cuore e i muscoli in una valigia, e mentre l’Italia risorgeva, si liberava e diveniva se stessa (perdendo quella Savoia proprio mentre sarebbe stata ancora più vicina), diede più di quanto ricevette per un’altra valigia… Quando nella notte tra Natale e Santo Stefano del 1870 l’ultimo diaframma cedette (e Pietro Ostano Bottini poteva davvero dire, “io c’ero”), si apriva il varco per la “Valigia delle Indie”. Si chiamava così il percorso ferroviario/marittimo che congiungeva l’oceano Atlantico a quello Indiano. Lungo quella via passava il progresso e la velocità, passava in quel budello che valeva come e più di Suez, che univa senza più ostacoli il Tamigi al Gange. Ma per formare anche le più grandi catene servono sempre i singoli anelli, spesso minimi. Dodici chilometri, tra Bardonecchia e Fourneaux contro dodicimila, tra Londra e Bombay. In un’altra prospettiva, per quasi tre lustri, quel granito, quel quarzo, hanno separato quelli di Campiglia Cervo, di Riabella, di Quittengo, di Oriomosso, di Rosazza, di Piedicavallo, di San Paolo Cervo, di Piaro, di Forgnengo, di Valmosca dalla loro casa, dalla loro Bürsch. Abbattere l’ultima barriera significava tornare sulla banda sulìa o su quella veja, oppure partire per altri cantieri, per altri continenti. Ognuno di loro, quelli che si conosceranno da sabato pomeriggio, e tutti quelli che la Storia ha obliato per sempre, avevano ottimi motivi per far presto, per far bene, per non farsi male, per far sì che tanto sacrificio fosse utile per loro medesimi e per chi li aspettava, a pochi passi fuori dal tunnel, o a due o tre giorni di viaggio, da Passobreve in su. Scrisse un celebratore dell’avvenimento: “Il genio in sublimi cimenti unì mari, terebrò monti, corresse natura. L’infida alpe non è più. Nell’ime viscere vola il fiammante carro, porta luce lavoro virtù. Italia risurta palesa al mondo come vendichi le vecchie catene con immortal opera e sacra fraternità”. Difficile dire se lo spirito dei valìt al Fréjus fosse tanto eroico, e ispirato, ma alla loro maniera fecero l’impresa. Adesso è un dovere ricordarla. Da sabato, nella Bürsch.